Gesetzlicher Betreuer zu werden, ist kein Sprung ins kalte Wasser, sondern ein klar definierter Weg, der beim zuständigen Betreuungsgericht beginnt. Der Prozess startet mit der Anregung einer Betreuung, führt über die Prüfung Ihrer persönlichen Eignung und mündet in der offiziellen Bestellung durch das Gericht. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass nur wirklich geeignete und vertrauenswürdige Personen diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen.

Eine gesetzliche Betreuung zu übernehmen, bedeutet, für einen Menschen in einer oft schwierigen Lebenslage eine zentrale Stütze zu sein. Das ist eine enorme Verantwortung. Genau deshalb ist der Weg dorthin so angelegt, dass sowohl die Notwendigkeit der Hilfe als auch Ihre Eignung als zukünftiger Betreuer gründlich unter die Lupe genommen werden.

Alles beginnt ganz offiziell mit einer sogenannten „Anregung“ auf Einrichtung einer Betreuung. Diese richten Sie an das zuständige Amtsgericht, das hier als Betreuungsgericht agiert. Eine solche Anregung kann die betroffene Person selbst stellen, aber auch Angehörige, Ärzte oder Mitarbeiter sozialer Dienste können den Stein ins Rollen bringen.

Wenn Sie selbst die Betreuung für eine bestimmte Person übernehmen möchten, ist es sinnvoll, dies direkt im Antrag vorzuschlagen. Erklären Sie Ihre Bereitschaft und begründen Sie, warum Sie die richtige Person für diese Aufgabe sind.

Aus meiner Erfahrung weiß ich: Ein gut formulierter Vorschlag, der Ihre persönliche Beziehung zur betroffenen Person und Ihre Motivation klar darlegt, kann den Ausschlag geben. Gerichte bevorzugen oft Menschen aus dem nahen sozialen Umfeld, vorausgesetzt, es liegen keine Interessenkonflikte vor.

Dieser erste Schritt ist entscheidend. Er leitet das gesamte gerichtliche Prüfverfahren ein und gibt dem Gericht einen ersten, wichtigen Eindruck von der Situation und der Dringlichkeit.

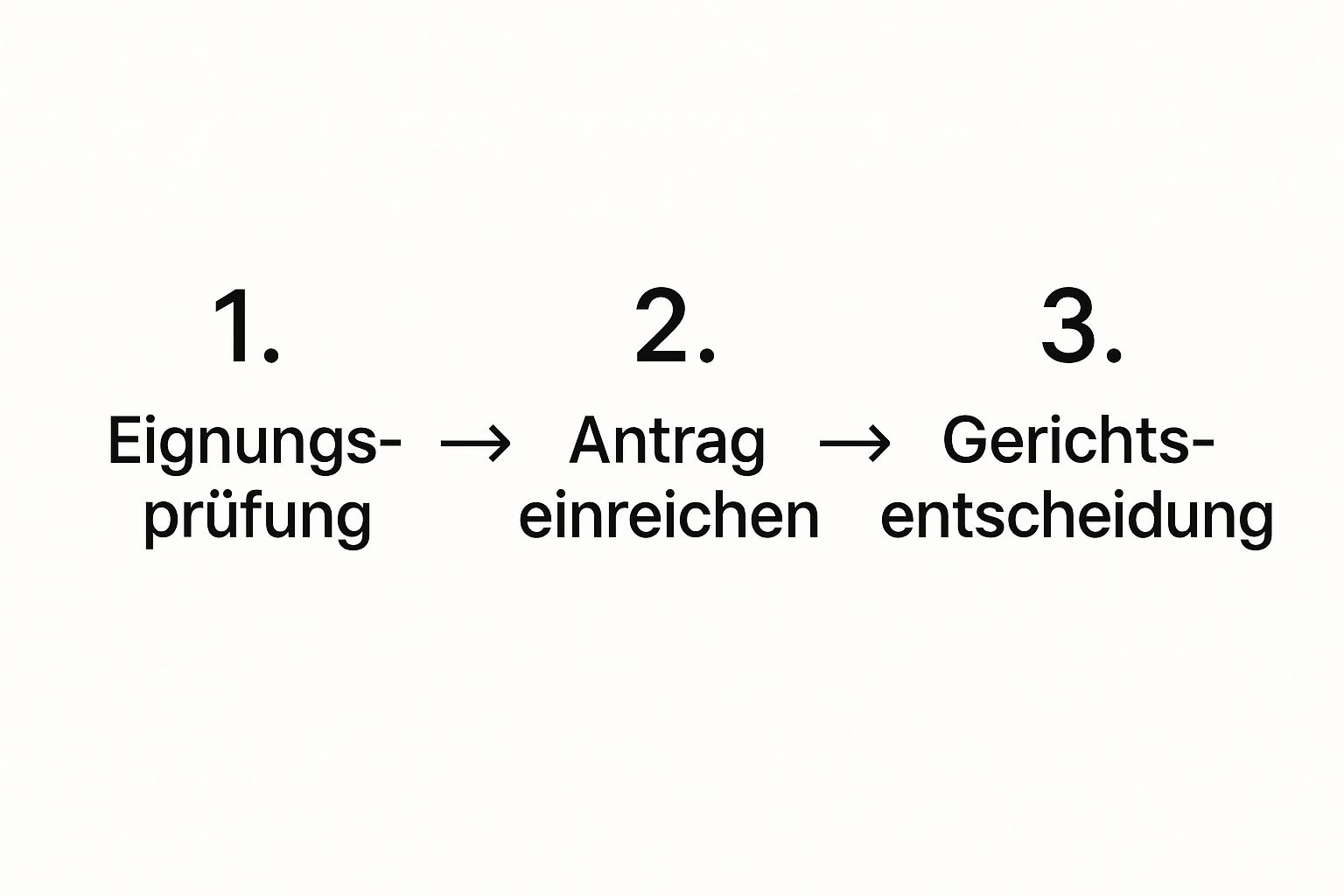

Die folgende Grafik zeigt die zentralen Phasen, von der ersten Anregung bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts.

Wie die Grafik verdeutlicht, ist der Weg zur Betreuerbestellung ein klar strukturierter, mehrstufiger Prozess. Eine gute Vorbereitung Ihrerseits kann hier viel bewirken.

Sobald die Anregung vorliegt, beginnt das Gericht mit der Prüfung Ihrer persönlichen Eignung. Hier geht es um Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit. Dafür werden in der Regel folgende Dokumente von Ihnen angefordert:

Diese Nachweise sollen zeigen, dass Sie zuverlässig sind und Ihre eigenen Finanzen im Griff haben. Das ist eine Grundvoraussetzung, um die finanziellen Angelegenheiten eines anderen Menschen zu verwalten. Der Bedarf ist riesig: In Deutschland gibt es rund 1,3 Millionen Menschen, die auf eine Betreuung angewiesen sind. Ihnen stehen etwa 1,1 Millionen Betreuer gegenüber, die diese Aufgabe oft ehrenamtlich stemmen. Mehr zu den Hintergründen erfahren Sie in einem Beitrag der Lebenshilfe zur Sicherung des Betreuungswesens.

Parallel dazu beauftragt das Gericht ein Sachverständigengutachten, um die Notwendigkeit der Betreuung objektiv zu klären. Ganz zentral ist auch die persönliche Anhörung der betroffenen Person – ihre Wünsche und Vorstellungen stehen immer im Mittelpunkt.

Fällt die Prüfung positiv aus, ist der Weg geebnet: Sie erhalten den offiziellen Gerichtsbeschluss und Ihren Betreuerausweis. Ab diesem Moment sind Sie offiziell bestellt.

Wer sich fragt, wie man gesetzlicher Betreuer wird, sollte wissen: Das Betreuungsgericht schaut bei der Auswahl ganz genau hin. Es reicht nicht, einfach nur helfen zu wollen. Sie müssen nachweisen, dass Sie für diese anspruchsvolle und absolut vertrauensbasierte Aufgabe auch wirklich geeignet sind. Es ist ein Prozess, bei dem sowohl Ihre persönlichen Eigenschaften als auch handfeste, formale Nachweise auf den Prüfstand kommen.

Letztendlich will das Gericht nur eines sicherstellen: dass die betreute Person in den bestmöglichen Händen ist. Im Kern geht es dabei um zwei Säulen – Ihre persönliche und Ihre formale Eignung.

Alles beginnt mit Ihrer Persönlichkeit. Ohne die richtigen charakterlichen Züge lässt sich eine Betreuung kaum zum Wohl des Betroffenen führen.

Ein typisches Szenario aus der Praxis: Sie müssen für den Betreuten Sozialleistungen beantragen. Das bedeutet nicht nur, Formulare korrekt auszufüllen, sondern oft auch, mit viel Geduld und Hartnäckigkeit bei den Ämtern dranzubleiben.

Neben dem persönlichen Eindruck verlangt das Gericht aber auch handfeste Belege für Ihre Integrität. Diese formalen Kriterien sind nicht verhandelbar und schaffen eine objektive Grundlage für die Entscheidung.

Das Gericht muss sich darauf verlassen können, dass Sie nicht nur willens, sondern auch fähig sind, die Verantwortung zu tragen. Geordnete persönliche und finanzielle Verhältnisse sind dafür die Grundvoraussetzung.

Um Ihre Eignung zu überprüfen, fordert das Gericht standardmäßig folgende Informationen an:

Wichtig zu wissen: Diese Dokumente müssen Sie in der Regel nicht selbst beantragen. Das Gericht holt die Auskünfte im Laufe des Verfahrens direkt ein. Ihre Aufgabe ist es lediglich, bei der Antragstellung wahrheitsgemäße Angaben zu machen und die dafür notwendigen Einwilligungen zu erteilen.

Der Weg zur offiziellen Bestellung als gesetzlicher Betreuer führt unweigerlich über ein gerichtliches Verfahren. Das mag zunächst etwas förmlich oder gar einschüchternd klingen, ist aber ein absolut notwendiger Schutzmechanismus. Das Gericht stellt so sicher, dass eine Betreuung wirklich gebraucht wird und die Interessen des betroffenen Menschen an erster Stelle stehen. Der Prozess folgt dabei klaren, nachvollziehbaren Schritten.

Alles beginnt mit einer Anregung zur Einrichtung einer Betreuung, die beim zuständigen Amtsgericht – genauer: dem Betreuungsgericht – eingeht. Anstoßen kann das die betroffene Person selbst, aber auch Angehörige, Ärzte oder der Sozialdienst einer Klinik. Daraufhin prüft das Gericht, ob die grundlegenden Voraussetzungen für eine Betreuung überhaupt gegeben sein könnten.

Sobald die Anregung vorliegt, wird das Gericht von Amts wegen tätig. Das bedeutet, es beginnt aktiv zu ermitteln, um sich ein umfassendes Bild von der Situation zu machen. Ein erster wichtiger Baustein ist dabei der soziale Bericht der örtlichen Betreuungsbehörde. Mitarbeiter dieser Behörde schauen sich die Lebensumstände vor Ort an und geben eine erste fachliche Einschätzung ab.

Parallel dazu wird in fast allen Fällen ein unabhängiges Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Hierbei untersucht ein Arzt – meist mit psychiatrischer Fachexpertise – die betroffene Person, um festzustellen, ob eine psychische Krankheit oder eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung vorliegt. Dieses Gutachten ist die entscheidende medizinische Grundlage für die richterliche Entscheidung und klärt objektiv, ob jemand seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann.

Der Bedarf an solchen Verfahren nimmt übrigens stetig zu. Die Zahlen zeigen klar, dass die Nachfrage nach Betreuungen wächst. In Baden-Württemberg etwa stieg die Zahl der eingerichteten Betreuungen von rund 114.000 im Jahr 2010 auf einen Höchststand im Jahr 2020. Ein Trend, der die gesellschaftliche Relevanz dieses Themas eindrücklich belegt. Wer sich für die genaue Entwicklung interessiert, findet detaillierte Informationen in einer Statistik des KVJS zur Entwicklung im Betreuungsrecht.

Ein absolut zentraler und nicht verhandelbarer Teil des Verfahrens ist die persönliche Anhörung durch den zuständigen Richter. Dieser Termin ist unglaublich wichtig, denn hier macht sich das Gericht einen direkten, persönlichen Eindruck von der Situation.

Man sollte die Anhörung nicht als Verhör missverstehen. Es geht vielmehr darum, die Wünsche und den Willen der betroffenen Person herauszufinden. Der Richter möchte in einem ruhigen Gespräch erfahren, wie die Person ihre Lage selbst einschätzt und was sie von der Idee einer Betreuung – und von Ihnen als potenziellem Betreuer – hält.

Um eine möglichst entspannte Atmosphäre zu schaffen, findet die Anhörung meist in der gewohnten Umgebung statt, also zu Hause oder in der Pflegeeinrichtung. Für Sie als zukünftiger Betreuer ist es gut zu wissen, dass Sie ebenfalls zu diesem Termin geladen werden können. Das ist Ihre Chance, Ihre Motivation zu erklären und Ihre Beziehung zur betreuten Person darzulegen.

Wenn alle Puzzleteile zusammengetragen sind – also der soziale Bericht, das Gutachten und die Erkenntnisse aus der persönlichen Anhörung –, trifft das Gericht seine Entscheidung. Das Ergebnis wird in einem gerichtlichen Beschluss festgehalten.

Dieser Beschluss legt ganz genau fest:

Sobald Ihnen dieser Beschluss zugestellt wird, sind Sie offiziell zum gesetzlichen Betreuer bestellt. Sie erhalten dann auch Ihren Betreuerausweis. Mit diesem Dokument können Sie sich gegenüber Banken, Ärzten oder Behörden ausweisen. Ab diesem Moment tragen Sie die Verantwortung und können im Rahmen der festgelegten Aufgabenkreise rechtsverbindlich für die betreute Person handeln.

Sobald der gerichtliche Beschluss da ist, beginnt Ihre eigentliche Arbeit als gesetzlicher Betreuer. Diese neue Rolle ist mit einer ganzen Reihe an Aufgaben und einer klaren Verantwortung verbunden, die Sie von nun an für die betreute Person übernehmen. Wichtig zu verstehen ist: Ihr Handlungsspielraum ist nicht grenzenlos. Das Gericht legt in sogenannten Aufgabenkreisen ganz präzise fest, wo Ihre Zuständigkeiten liegen.

Diese Aufgabenkreise sind quasi Ihre rechtliche Leitplanke. Sie definieren exakt, in welchen Lebensbereichen Sie Entscheidungen treffen und für die Person handeln dürfen. Es ist absolut entscheidend, dass Sie die Ihnen zugewiesenen Bereiche genau kennen und sich strikt an deren Grenzen halten. Jede Handlung außerhalb dieser Befugnisse ist rechtlich unwirksam und kann im schlimmsten Fall sogar zu Haftungsansprüchen führen.

In der täglichen Arbeit kristallisieren sich meist drei große Bereiche heraus: die Vermögenssorge, die Gesundheitssorge und die Aufenthaltsbestimmung. Jeder dieser Aufgabenkreise bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich.

Vermögenssorge: Hier dreht sich alles ums Geld. Das fängt bei der Kontoführung an, geht über die Beantragung von Sozialleistungen wie Grundsicherung oder Wohngeld und endet bei der pünktlichen Bezahlung von Miete und Rechnungen. Ein ganz typischer erster Schritt aus der Praxis ist die Eröffnung eines separaten Betreuerkontos. So trennen Sie das Vermögen der betreuten Person sauber von Ihrem eigenen und sorgen für die nötige Transparenz.

Gesundheitssorge: Dieser Bereich umfasst alle medizinischen Belange. Sie geben Ihr Einverständnis zu ärztlichen Untersuchungen, besprechen Behandlungspläne mit den Ärzten und kümmern sich um die Organisation von Rezepten, Medikamenten oder notwendigen Hilfsmitteln wie einem Rollator.

Aufenthaltsbestimmung: Hier geht es um den Lebensmittelpunkt der betreuten Person. Das kann bedeuten, dass Sie einen Platz in einer Pflegeeinrichtung organisieren, den Mietvertrag der alten Wohnung kündigen oder die Zustimmung für einen notwendigen Krankenhausaufenthalt erteilen müssen.

Diese Beispiele machen deutlich, wie tief Ihre Entscheidungen in das Leben eines Menschen eingreifen können.

Ganz egal, welche Aufgabenkreise Ihnen übertragen wurden, über allem steht eine goldene Regel: Sie müssen stets im Sinne und zum Wohl der betreuten Person agieren. Es geht nicht darum, Ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Ihre Kernaufgabe ist es, die Wünsche und den mutmaßlichen Willen des Betreuten herauszufinden und diesen so weit wie möglich zu respektieren.

Das bedeutet konkret: Suchen Sie das Gespräch, hören Sie aktiv zu und versuchen Sie, die Welt aus der Perspektive der betreuten Person zu sehen. Selbst wenn eine klare verbale Kommunikation nicht mehr möglich ist, lassen sich Wünsche oft an Reaktionen, früheren Äußerungen oder im Gespräch mit engen Angehörigen ablesen.

Ein klassisches Beispiel ist die Wahl eines Pflegeheims. Ihre Aufgabe ist es nicht, das Heim auszusuchen, das für Sie persönlich am besten zu erreichen ist. Vielmehr müssen Sie das Heim finden, das den Bedürfnissen und bekannten Vorlieben der betreuten Person am besten entspricht.

Ihre Arbeit als Betreuer findet keinesfalls im Verborgenen statt. Sie stehen unter der Aufsicht des Betreuungsgerichts, das den Schutz der betreuten Person sicherstellen muss. Eine Ihrer zentralen Pflichten ist daher die regelmäßige Berichterstattung.

Mindestens einmal pro Jahr erwartet das Gericht einen detaillierten Bericht von Ihnen. In diesem Jahresbericht dokumentieren Sie Ihre wichtigsten Tätigkeiten, Entscheidungen und die aktuelle Lebenssituation der Person. Wenn Sie für die Vermögenssorge zuständig sind, kommt eine lückenlose Rechnungslegung hinzu. Hier müssen Sie alle Einnahmen und Ausgaben exakt belegen. Seien Sie dabei extrem sorgfältig – Unstimmigkeiten führen schnell zu Rückfragen und können im Ernstfall sogar Ihre Entlassung als Betreuer zur Folge haben.

Wer sich fragt, wie man gesetzlicher Betreuer wird, steht gleich zu Beginn vor einer ganz grundsätzlichen Weiche: Möchte ich diese Aufgabe ehrenamtlich ausüben oder sie zu meinem Beruf machen? Beides ist möglich und für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Die Wege unterscheiden sich aber in den Voraussetzungen, der Vergütung und dem persönlichen Aufwand ganz erheblich. Ihre Entscheidung sollte daher gut überlegt sein und zu Ihrer persönlichen Lebenssituation, Ihrer Motivation und Ihren Zielen passen.

Oft beginnt es im engsten Kreis: Man übernimmt die Betreuung für einen Angehörigen – den Ehepartner, die Eltern, die Geschwister. Das ist der klassische Fall der ehrenamtlichen Betreuung. Hier steht die persönliche Beziehung im Vordergrund, der Wunsch, einem nahestehenden Menschen in einer schwierigen Lage beizustehen.

Ganz anders sieht es bei der beruflichen Betreuung aus. Hier entscheiden sich Menschen bewusst für diesen anspruchsvollen Beruf. Sie managen in der Regel mehrere, oft auch komplexere Betreuungsfälle und durchlaufen seit der großen Betreuungsrechtsreform 2023 ein offizielles Registrierungsverfahren, das ihre fachliche Qualifikation auf den Prüfstand stellt.

Wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren, erhalten Sie keine Vergütung im klassischen Sinne. Der Gesetzgeber erkennt Ihren Einsatz aber an. Ihnen steht eine jährliche Aufwandspauschale zu, die derzeit 425 Euro beträgt. Diese Pauschale soll ganz unbürokratisch Ihre Auslagen wie Fahrtkosten, Porto oder Kopierkosten abdecken, ohne dass Sie jeden Beleg einzeln einreichen müssen. Das ist der einfachste Weg. Alternativ könnten Sie Ihre tatsächlichen Ausgaben auch detailliert nachweisen, was aber mit deutlich mehr Papierkram verbunden ist.

Die wenigsten ehrenamtlichen Betreuer bringen von Haus aus juristisches oder soziales Fachwissen mit – und das müssen sie auch nicht. Ihre Eignung stützt sich vor allem auf die persönliche Beziehung zum Betreuten und ihre allgemeine Zuverlässigkeit. Wertvolle Unterstützung finden sie bei den lokalen Betreuungsvereinen. Diese bieten oft Einführungskurse und eine laufende Beratung an, sodass Sie mit Ihren Fragen nicht allein gelassen werden.

Wer die Betreuung zum Beruf machen will, muss höhere Hürden nehmen. Hier geht es nicht um eine Pauschale, sondern um eine Vergütung nach festen Stundensätzen. Diese sind im Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) klar geregelt. Wie hoch der Satz ausfällt, hängt von Ihrer nachgewiesenen Qualifikation und der konkreten Lebenssituation des Betreuten ab – also zum Beispiel davon, ob er im eigenen Zuhause oder in einer Einrichtung lebt.

Der Weg zum Berufsbetreuer ist eine echte Karriereentscheidung. Er verlangt nicht nur Fachwissen, sondern auch ein Stück weit unternehmerisches Denken. Schließlich sind Sie meist selbstständig und müssen mehrere Betreuungen parallel souverän managen.

Was kann man als Berufsbetreuer verdienen? Die berufliche Entwicklung spiegelt sich natürlich auch im Gehalt wider. Jüngere Einsteiger unter 25 Jahren können mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von etwa 43.284 Euro rechnen. Fachkräfte im Haupterwerbsalter zwischen 25 und 55 Jahren erzielen mit durchschnittlich 49.572 Euro pro Jahr in der Regel das höchste Einkommen. Detailliertere Einblicke bieten Portale, die sich auf Verdienstmöglichkeiten als rechtlicher Betreuer spezialisiert haben.

Das neue Registrierungsverfahren stellt sicher, dass nur wirklich qualifizierte Personen diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen dürfen. Zu den Kernanforderungen gehören:

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Unterschiede hier noch einmal direkt gegenübergestellt.

Eine direkte Gegenüberstellung der wichtigsten Merkmale als Entscheidungshilfe für Ihre persönliche Situation.

| Merkmal | Ehrenamtliche Betreuung | Berufliche Betreuung |

|---|---|---|

| Hauptmotivation | Persönliche Beziehung, Hilfe für Angehörige | Berufliche Tätigkeit, professionelle Hilfeleistung |

| Vergütung | Jährliche Aufwandspauschale (aktuell 425 €) | Vergütung nach Stundensätzen (VBVG), abhängig von Qualifikation |

| Voraussetzungen | Persönliche Eignung, Zuverlässigkeit | Registrierungspflicht, Sachkundenachweis, Berufshaftpflicht |

| Anzahl der Fälle | Meist 1 Betreuung im nahen Umfeld | Mehrere (oft 10+) Betreuungen, auch komplexe Fälle |

| Unterstützung | Durch Betreuungsvereine und -behörden | Professionelle Netzwerke, Weiterbildungen, Supervision |

Ihre Wahl zwischen ehrenamtlicher und beruflicher Betreuung ist also eine echte Weichenstellung. Überlegen Sie in Ruhe, ob Sie eine gezielte, persönliche Hilfe leisten möchten oder ob Sie eine professionelle Laufbahn in diesem ebenso anspruchsvollen wie erfüllenden Berufsfeld anstreben.

Sich mit dem Gedanken zu tragen, eine gesetzliche Betreuung zu übernehmen, wirft ganz natürlich eine Menge Fragen auf. Es ist ein Weg, der nicht nur formale Hürden, sondern auch eine große persönliche Verantwortung mit sich bringt. Um Ihnen hier mehr Sicherheit zu geben, habe ich die häufigsten Fragen aus der Praxis gesammelt und direkt beantwortet.

Damit sollten sich die letzten Unklarheiten aus dem Weg räumen lassen, sodass Sie eine gut informierte Entscheidung treffen können.

Eine pauschale Antwort gibt es hier leider nicht. Die Dauer eines Betreuungsverfahrens kann sich stark unterscheiden und hängt vor allem von zwei Faktoren ab: der aktuellen Auslastung des zuständigen Amtsgerichts und wie komplex der Fall selbst ist.

In echten Notfällen, zum Beispiel wenn eine unaufschiebbare medizinische Entscheidung getroffen werden muss, kann das Gericht eine vorläufige Betreuung auch mal innerhalb weniger Tage oder Wochen einrichten. Ein reguläres Verfahren ist aber aufwändiger. Hier müssen erst ein Gutachten eingeholt und eine persönliche Anhörung durchgeführt werden – das dauert in der Regel mehrere Monate.

Mein Tipp aus der Praxis: Reichen Sie alle Unterlagen, die das Gericht anfordert, immer so schnell und so vollständig wie möglich ein. Das klingt banal, aber es ist der größte Hebel, den Sie haben, um Verzögerungen zu vermeiden.

Ganz wichtig: Ihre aktive Mitarbeit macht einen riesigen Unterschied. Sorgen Sie dafür, dass das Gericht Sie gut erreichen kann, und reagieren Sie zügig auf Rückfragen. Das kann den gesamten Prozess spürbar beschleunigen.

Ja, selbstverständlich. Niemand kann Sie zwingen, eine ehrenamtliche Betreuung gegen Ihren Willen zu führen. Sie dürfen und sollten sogar ablehnen, wenn Sie sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe persönlich nicht gewachsen fühlen oder wenn ein Interessenkonflikt im Raum steht.

Die gesetzliche Pflicht, eine Betreuung zu übernehmen, gibt es nur in extrem seltenen, eng begrenzten Ausnahmefällen. In der Praxis kommt das so gut wie nie vor. Anders sieht es natürlich bei Berufsbetreuern aus, die das Ganze professionell machen – für sie gelten andere Regeln.

Ganz klar: Sie werden mit dieser Aufgabe nicht alleingelassen. Es gibt ein starkes Netz an Unterstützung, das Sie von Anfang an nutzen sollten. Die wichtigsten Anlaufstellen sind hier:

Gerade Betreuungsvereine sind Gold wert, wenn es um die praktischen Dinge geht – zum Beispiel, wie man den jährlichen Bericht für das Gericht korrekt erstellt.

Das ist ein entscheidender Punkt: Als gesetzlicher Betreuer haften Sie für finanzielle Schäden, die Sie der betreuten Person durch Ihr Verschulden zufügen. Das kann schon durch einen einfachen Fehler passieren, etwa wenn Sie eine wichtige Frist verpassen.

Deshalb ist eine spezielle Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Betreuer nicht nur eine Empfehlung, sondern ein absolutes Muss. Sie schützt Ihr Privatvermögen und gleichzeitig das Vermögen der Person, die Sie betreuen. Viele Betreuungsvereine bieten für ihre ehrenamtlichen Mitglieder sehr günstige Sammelversicherungen an. Schließen Sie eine solche Police unbedingt ab – sie gibt Ihnen die Sicherheit, die Sie für Ihre Tätigkeit brauchen.

Article created using Outrank

"